清田区の郷土史を研究している了寛紀明さん(清田幼稚園園長、元清田小学校校長、清田区里塚在住)が、明治の開拓期の清田地域の歴史を記した「札幌本道と厚別(あしりべつ)地域の歴史~古文書を辿っての清田発掘」という本と「絵圖に依る明治六年開鑿の『札幌本道』」という郷土史の力作2冊をまとめ、自費出版しました。

了寛紀明さん

「札幌本道と厚別地域の歴史~古文書を辿っての清田発掘」

「札幌本道と厚別地域の歴史」はA4版の大きさで、430ページの力作。史料を丹念に集め、史料に基づいて安政4年(1857年)開削の「札幌越新道」(現在の国道36号線のそもそものルーツ)の話から説き起こし、明治期の清田地区(昔「あしりべつ」と呼んだ地域)の歴史を丁寧に記しています。

特に、明治25年(1892年)に吉田善太郎が北野・大谷地に至る吉田用水を開削したいきさつなどは、了寛さんの史料発掘でかなり明らかにされました。吉田用水は、北海道コカ・コーラボトリング裏手の厚別川を起点として北野第1公園→清田通→大谷地小学校→大谷地緑地→函館本線→厚別川に到る全長5キロだったと推定しています。

了寛さんは「この用水路の完成によって、百町歩以上の水田ができ、米作りが盛んになった」と記しています。清田地域150年の歴史で、極めて重要な歴史的事業だったといえます。

また、明治の開拓期、現在の平岡地区は概ね山鼻屯田給与地だったことや、今の有明地区は篠路屯田兵村の公有地だったことが豊富な史料とともに記されています。

また、今の真栄地区のアンデルセン福祉村、北嶺中高校、ハイテクヒル真栄緑地と真栄団地があるあたりは新琴似兵村公有地だったとのことです。屯田兵という思わぬ歴史が清田区にもあったんですね。

清田区で最初の学校は、清田小学校のルーツである月寒小学校厚別分教場だそうです。明治19年のことで、現在の北海道コカ・コーラボトリング付近に設置され、寺小屋式で学習が行われたといいます。

その後、月寒小学校厚別分校が設置されるも一時、大曲に移転するなど、明治期は紆余曲折があったようです。そのいきさつも、了寛さんは細かに明らかにしています。

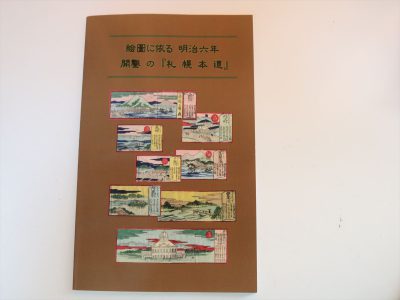

「絵図に依る明治六年開鑿の札幌本道」

一方、もう一つの著作「絵圖に依る明治六年開鑿の『札幌本道』」は、明治6年(1873年)開削の「札幌本道」を、「北海道新道一覧雙六」(明治7年刊)と「新道出来形絵図」(明治6年刊)の2つの絵図史料でわかりやすく紹介しています。札幌本道は、今の36号線の元になった開拓使掘削による道路(旧道)です。

「札幌本道と厚別(あしりべつ)地域の歴史~古文書を辿っての清田発掘」は、歴史資料がふんだんに使われ、ちょっととっつきにくい感じがするかもしれません。そこで、了寛さんは「興味を持ってもらうために当時の絵図中心の本も同時に編集したのです」と話しています。

史料に基づき、ここまで事実に即した清田区の郷土史本は、今回の了寛さんの著作が初めてです。

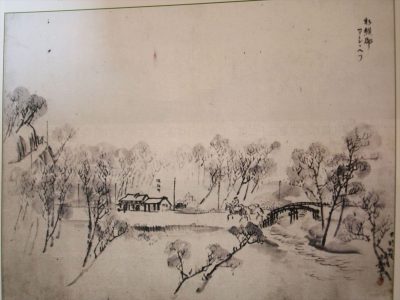

明治初期のあしりべつ地域(今の清田小学校付近)=船越長善「札幌近郊の墨絵」について/工藤義衛・渡辺隆著=北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園所蔵

清田区は「特筆すべき歴史的事実はない」と言われたりしますが、了寛さんは「清田地域にも歴史を創った様々な人たちや事柄がたくさんあることを知りました。資料を探し出すことで、まだまだ新たに見出すことが数多くあると期待しているところです」と言います。

清田区にも、先人たちの苦労や頑張り、そして豊かな歴史があることを改めて了寛さんの著作に触れて感じました。

2冊の本は、それぞれ50部制作。清田区と区内の各まちづくりセンター、札幌市内の市立図書館、北大図書館、札幌市公文書館、道立文書館などに寄贈したそうです。関心のある方は、清田区のお近くのまちづくりセンターでご覧になれます。

了寛さんは、今後、続編の発行に取り組む予定だそうです。

[広告]