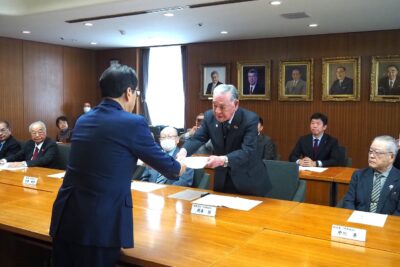

要望書を秋元市長(左)に手交する岡本諒地下鉄東豊線建設促進期成会連合会会長代行(北野地区町内会連合会会長)=2025年10月27日

地下鉄東豊線建設促進期成会連合会(会長:牧野晃清田地区町内会連合会相談役)は10月27日(月)、秋元克広札幌市長に「清田区まで地下鉄延伸を求める」要望書を提出し、改めて地下鉄清田延伸を要望しました。

要望書はA4版・10ページに渡るもので、長年の地域住民の思い、地下鉄清田延伸を求める根拠、札幌市のまちづくり・都市計画への提言、その中での地下鉄清田延伸の位置づけなどがぎっしりと盛り込まれています。

ここに要望書の全文を公開します。ぜひ読んでいただけたらと思います。

****************

令和7年10月27日

札幌市長 秋元 克広 様

地下鉄東豊線の清田区への延伸について(要望)

1 地下鉄東豊線を清田区役所等がある清田地区まで延伸してください。

2 清田地区に地下鉄清田駅と清田バスターミナルを設置し、清田区にまちづくりの中心核となる交通結節点をつくってください。

3 北海道農業研究センター(豊平区羊ケ丘)の土地のうち「国道36号線と羊ケ丘通の間のエリア」を取得し、札幌のまちづくりに活かす施策を進めるとともに、国道36号線沿いに清田まで地下鉄を延伸してください。

4 今の里塚斎場(火葬場)を里塚霊園内に造った際、札幌市は清田方面への地下鉄建設を地域住民に約束しました。その約束を反故にしたまま、市は新たな斎場(火葬場)を再び里塚霊園内の別の場所に建設しようとしていますが、到底認められるものではありません。当初の約束通り地下鉄を清田まで延伸してください。

5 秋元市長の3期目任期は、残すところ1年半となりました。この任期中に、ぜひ地下鉄清田延伸の方向性を打ち出してください。

以上要望します。その理由について以下9つの視点から説明させていただきます。

【1】 地下鉄がない清田区の不便・不安

地下鉄清田延伸を改めて秋元市長に要望する地下鉄東豊線建設促進期成会連合会の役員ら(右側)

清田区は地下鉄がないために、市の中心部や他区に行くのに時間がかかります。時間がかかるだけではありません。交通費の負担も他区に比べ重く感じます。清田区民はその不便を抱えながら長い間、暮らしています。通勤、通学、病院通い、買い物など長年、不便と苦労をしてきました。交通の便が悪いために、せっかく札幌に住みながら札幌の都市機能を十分に享受できません。

高齢者は悲鳴を上げています。やむなく地下鉄のある他区に引っ越していく高齢者もいます。清田区では高齢者が免許返納したくても、交通の便が悪いために、なかなか返納できません。

札幌は、世界の人口100万人以上の大都市の中で、積雪量が断トツで1位の豪雪都市です。2022年の札幌を襲った大雪では、清田区内のバス路線はほぼ全面運休となり、地域によっては何日もバスが来ず、陸の孤島と化しました。こうした中でも札幌市営地下鉄は通常運行していました。その利便性に清田区は無縁でした。

世界有数の豪雪大都市・札幌では地下鉄は単なる交通手段ではなく、市民生活に欠かせない基本的なライフラインです。秋元市長も「札幌は積雪寒冷地なので、冬の交通を考えたときに地下鉄は札幌にとって非常に重要」と発言されています。ぜひ、清田まで地下鉄を通してください。

札幌市内でも路線バスの減便が続いています。バス運転手の確保が難しくなっているのが大きな原因です。清田区内でも路線バスの減便が続いており、清田区内から札幌駅までの長い路線も減便になり、不便と負担が増しています。

長い路線が減便せざるを得ないのは、運転手を長時間、拘束することが出来なくなったからです。従って、これからの札幌のバス路線は、地下鉄駅までの短い路線が主とならざるを得ないと言われています。しかし、清田区には地下鉄駅がありません。清田まで地下鉄を延ばし、そこから放射線状に短いバス路線が伸びる交通体系が出来れば、バス減便時代になっても地域住民の安心感は高まります。今のままでは、地下鉄がない上にバスも減り続けていることに不安が募ります。

私たちは、決して法外な要求をしているのではありません。せめて札幌市内の他区並みの交通利便性を確保してくださいと要求しているだけです。

しかも私たちが延伸を強く求めるのは、札幌市が自ら地下鉄清田延伸を都市計画の中に位置づけ、計画・発表してきた経緯があるからです。

札幌市は昭和54年、地下鉄50キロ構想を打ち出し、栄町から北野までの東豊線建設を打ち出しました。札幌市の膨れる人口の受け皿として、農村だった清田区を住宅地に変え、その大量輸送手段として地下鉄を清田方面まで建設すると位置付けたのです。

昭和60年には、福住からの沿線ルート(北野通ルート)と駅(共進会場、月寒東、北野)まで発表しました。さらに、市の長期計画にも地下鉄延伸を明記したのです。

こうした市の動きを見て、清田区内に家を建て、引っ越してきた市民は数多くいます。市の計画通り清田区には広く住宅街が形成されましたが、それと一体であったはずの地下鉄は実現しないまま今日に至っています。大変遺憾です。

2001年には、市は延伸想定ルートを北野通から国道36号線にして、駅(札幌ドーム、月寒東、北野、清田)を発表し、清田までの延伸を検討する方針を改めて打ち出しました。

こういう経過があるからこそ、当期成会は昭和56年の結成以来、地域の思いを受けて粘り強く延伸を求めているのです。

【2】 清田地区に「地下鉄+バスターミナル」の交通結節点を

札幌市は、中心部以外の市内の各地域のまちづくりを、17か所の地域交流拠点を核に進めています。17か所とは、麻生・新琴似、北24条、平岸、澄川、真駒内、宮の沢、琴似、白石、大谷地、新さっぽろ、栄町、光星、月寒、福住、清田、手稲、篠路です。

この中で清田だけは拠点形成が進んでいません。原因は明らかです。17の拠点のうち、清田だけが地下鉄もJRもない軌道系交通機関の空白地だからです。地下鉄またはJRの駅がないために、人の流れが出来ず、従ってバスターミナルもできません。これでは地域交流拠点はできません。

清田以外の地域交流拠点は、どこも地下鉄またはJRの駅があり、そしてバスターミナルやバス発着場が設置され、交通結節点になっています。地域交流拠点とは、まさに「地下鉄駅+バスターミナル」という交通結節点なのです。

札幌市は、現在の清田区民センターを清田区役所前に移転建設する計画を進めています。少しでも清田地区に地域交流拠点を形成しようという狙いですが、区民センター建設だけでは不十分で、多くの人流を創り出すことは不可能です。

地下鉄が清田まで延伸されれば、当然、清田地区に大きな人流が生まれ、バスターミナルも設置されるでしょう。地下鉄直結の清田バスターミナルから放射線状に区内にバス路線が伸びることで、清田区の大きな課題は解決します。新清田区民センターも、そうなってこそ利用しやすく生かされます。

現状、清田区内のバス路線は福住駅、大谷地駅、新さっぽろ駅など他区の地下鉄駅に向かう形になっており、清田地区(地域交流拠点)に集まる形になっていません。清田地区に「地下鉄駅+バスターミナル」という交通結節点をつくること、これこそが清田区のまちづくりの要です。

【3】 地下鉄延伸を明記した「清田区まちづくりビジョン」

清田区は1997年、豊平区から分離して誕生しました。そして新生清田区のまちづくり計画として「清田区まちづくりビジョン2020」(目標年次2020年)を策定しました(1999年3月)。この「清田区まちづくりビジョン2020」は、地下鉄東豊線を福住駅から国道36号線沿いに清田地区まで延伸する計画をはっきりと打ち出した計画です。そして、国道36号線と札幌御料真駒内線(厚別滝野公園通)が交差する地点を「地域中心核」と位置づけ、地下鉄清田駅を設置すると明記しました。

これが新生清田区のまちづくりの基本であり、清田区は地下鉄延伸を最重要課題としてスタートしたのです。札幌市も認めた計画です。われわれ地元住民は「これで地下鉄が来る」と喜んだものです。

ところが、清田区誕生から28年経っても延伸は実現せず、私たちは残念でなりません。清田区が作成した「清田区まちづくりビジョン」を作りっぱなし、ほったらかしというのは行政としていかがなものでしょうか。無責任であり、おかしいと思います。

【4】 公営交通―様々な観点から総合的に検討すべき交通インフラ

札幌市は、板垣市長、桂市長の時代は清田方面への地下鉄建設方針を打ち出していました。それが上田市長になって「採算性」を唯一の判断基準にして「地下鉄延伸は困難」と言うようになりました。私たちも採算性が重要なのは認識しております。しかし、「公営交通は、採算性だけで判断するのはおかしい」と申し上げてきました。「住民の足」を守るのは行政の責任だからです。

札幌市営地下鉄のうち南北線は累積黒字化を達成しています。しかし、東西線と東豊線は累積赤字を抱えながら運行しています。なぜでしょうか。それは公営交通だからではないですか。「市民の足を確保する」「大雪が来ても確保する」「住民の暮らしを守る」「地域のまちづくりの要とする」「地域のにぎわいを支える」「人々の交流を支える」「地域の教育、福祉、医療を下支えする」など、採算性以外にも様々な点から総合的に判断し、計画・建設されてきたのではないでしょうか。福住―清田間のみことさら「採算性」を唯一の判断基準にして建設しないのは、おかしいと思います。市営交通は営利事業、収益事業ではありません。収益や収支はもちろん大切ですが、それだけでなく行政として総合的に判断すべきです。

仙台市や横浜市、名古屋市、京都市、神戸市、福岡市など道外の各都市の市営地下鉄も、多額の累積赤字を抱えながらも、市民の足を確保するために運営されています。赤字はもちろん好ましいものではありませんが、採算性だけでなく様々な観点から「総合的に判断」して建設・運行しているのは明らかです。

地下鉄清田延伸を事実上凍結した上田市長は「開業後30年間で累積赤字解消(総収入が総支出を上回る)が国の認可基準」だとして、「延伸は困難」と私たちに言い、それまでの延伸方針を凍結しました。しかし、2022年2月の衆院予算委員会分科会で、国土交通省鉄道局長が荒井優議員(立憲民主党)の質問に対し「30年という一応の基準はあるが、地方公営交通の場合は事業主体がしっかりとしているので、より柔軟に対応している」との見解を示しました。

これを受けて上田前市長は生前(2023年3月)、「自分が市長の時は、『30年間で累積黒字化』が国の認可条件だったけど、国が『公営交通は30年にこだわらない』と国会ではっきりと言ったのだから、札幌市も地下鉄延伸をちゃんと考えたらいい」と私たちに語ってくれました。延伸を凍結した上田前市長も考えを変えたのです。

地下鉄清田延伸について、採算性だけでなく様々な要素を加味して総合的な判断をしてくださることを要望いたします。

【5】 地下鉄延伸による都市整備効果を織り込んだ予測を

札幌市は2020年3月に改訂した札幌市総合交通計画で、地下鉄延伸について「近年、清田区において人口が減少しており、事業採算性などを勘案した慎重な検討が必要」と記しました。しかし、人口減はそもそも市が当初の計画通りに地下鉄を清田まで建設しなかったことが最も大きな原因です。それを棚に上げて「清田区は人口が減少しているから」というのは、納得がいきません。

宮の沢など地下鉄延伸後の状況を見ると、地下鉄駅周辺の開発が進み、マンション建設など民間投資がなされ、人口が増え、人の流れも増え、税収も増えています。

清田でも、地下鉄が延伸されれば、周辺にマンションや商業施設、病院、ホテルなどが建ち並び、居住人口と交流人口がともに増え、その結果、市の税収も増えることが容易に推定されます。

清田区は、15歳~29歳の若い世代は、転入より転出が多いけれども、0歳~14歳までの子どもと30歳~44歳の子育て世代は転入が転出より多いというのが、毎年の人口動態の特徴です。若い人は、地下鉄がない不便さから清田区から出て行ってしまうけど、子育て世代になると、緑が多く子育てしやすい清田区に魅力を感じて子供を連れて再び戻って来る、あるいは新たに移り住んでくる、そういう傾向が続いています。

これは地下鉄が延伸されれば、清田区から若い人の流出が減少することを示唆しているとともに、子育て世代の転入が多いことから、清田区は伸びしろのある若い区であるとも言えます。

地下鉄延伸に向けた需要予測をする際には、清田地区(地域交流拠点清田)に交通結節点(地下鉄駅+バスターミナル)を造った場合の街の変化(民間投資増、人口増、税収増など)を想定して、総合的に検討していただきたいと存じます。

札幌市の需要予測は、現状の人口や通勤の状況等に基づく「静的モデル」で行っていますが、これは、地下鉄延伸による民間投資増や人口増などの都市構造の変化を織り込んでいません。延伸による変化を織り込んだ「動的モデル」で行ってほしいと切に願うものであります。

現に、道外の大都市の市営地下鉄建設では、地下鉄開業後の都市変化を織り込んだ予測に基づき計画が進められ、国からも認可されています。

2015年に開業した仙台市の地下鉄東西線(14㎞、13駅)は、採算性は厳しいけれど、市内の鉄道空白地域の解消、高齢者・障がい者に優しい交通体系の構築、災害に強い交通インフラの形成、沿線区域における都市機能の集約と再開発促進、自動車依存の抑制と環境維持の視点など公共性、社会性に重点を置いた考えの下、国に認可されたといいます。

単なる収支だけで評価するのではなく、公共性や都市整備効果を加味して「総合的に判断」した事業ということでしょう。当期成会が主張している清田延伸の根拠も、これと極めて似ています。「鉄道空白地域の解消」などまさに清田区のことを言っているかのようです。

【6】 採算性は厳しくても建設が進む北海道新幹線札幌延伸

秋元市長は、地下鉄延伸について「総合的に判断」する意向を示し始めていますが、しかし、市としては依然、「採算性がない」ことを唯一の理由として地下鉄清田延伸に慎重姿勢です。

ところで、札幌市が推進している北海道新幹線札幌延伸は、採算性があるのでしょうか。私たちが調べたところ、国土交通省の報告書(2025年3月)やその他資料によると、建設費や運行経費の「総支出」と開業後30年間の「総収入」の一応の試算は次のようなものがあります。

・建設費 2兆3150億円

・運行経費(30年間) 1兆6200億円

・運賃収入(30年間) 1兆5400億円

(※運行経費は、車両の維持管理費、電力費、人件費など)

収支予測の明確な公的発表はなく、また予測は難しいものがあることは容易に想像できます。この予測はあくまで一つの目安でしょう。しかし、この数字を見る限り、総支出は「建設費+運行経費」の合計3兆9350億円。これに対し、総収入は「運賃収入」の1兆5400億円です。明らかに収入<支出であり、素人目にも収支採算性は成立しそうにありません。今後、建設費がさらに膨らんでいくことも考えられます。北海道新幹線札幌延伸は、採算性に難があるということではないでしょうか。

ではなぜ建設が進められているのでしょうか。

それは、北海道新幹線札幌延伸が「採算性」だけで判断するのではなく、札幌から鹿児島まで新幹線で結ぶという国家的意義、北海道―本州間の交通利便性の向上、北海道の地域振興・活性化、国土の均衡ある発展、北海道―本州間の冬期の交通安定性(航空機は冬期、欠航が多くある)、札幌市民・北海道民の札幌延伸への強い思いなど、「公共性」「社会的意義」等を加味して「総合的に判断」しているからでしょう。

これは、私たちが地下鉄清田延伸を強く求めている理由と通じるものがあります。北海道新幹線札幌延伸と地下鉄清田延伸は規模が違うけれど、その建設は「採算性」だけで判断するのではなく、様々な点から「総合的に判断」するべきというところは共通です。

公営交通の地下鉄清田延伸も、もちろん採算性は大事ですが、それだけで判断するのではなく、前述したとおり「市民の足を確保する」「冬の交通安定性を確保する」「地域のまちづくりの要とする」「人々の交流を支える」「地域の教育、福祉、医療を下支えする」「札幌のまちの骨格である鉄道系交通機関を全区にいきわたらせる」など様々な点から総合的に判断されるべきです。

【7】 里塚斎場と地下鉄延伸

札幌市は、清田区の里塚霊園内にある里塚斎場(火葬場)を、同霊園内の円形広場(かなり住宅街に近い場所)に新たに大きく建て替える計画を進めようとしています。

しかし、札幌市は、昭和59年(1984年)に供用開始した現在の里塚斎場を建設した際、地元の同意取り付けに「地下鉄を清田まで建設する」と約束していた経緯があります。これは多くの地元住民が聞いていることであり、地元では語り継がれてきた事実です。

「その約束を果たさないまま新たな斎場建設なんてとんでもない」と地元清田区の町内会連合会などから憤慨・反発する声が上がっています。現状では、新たな里塚斎場の建設に地元として同意できる状況ではありません。

清田区は白旗山競技場以外に、これといった市の施設はありません。市内唯一、地下鉄もJRもありません。あるのは市営墓地と市営火葬場、そしてたくさんの市の雪捨て場だけです。

清田区は、広大な里塚霊園と里塚斎場の設置という点で、長年、札幌市政に大きく貢献してきました。この貢献度から言っても、そしてこれまでの経緯からも地下鉄清田延伸を実現してください。

【8】 農業研究センターの土地活用と地下鉄清田延伸―札幌市全体の都市計画に位置づけを

私たちは、北海道農業研究センターの土地(広大な同センター敷地のうち国道36号と羊ケ丘通に挟まれたエリア)活用が、地元の豊平区月寒東や清田区地域だけでなく、札幌市全体の都市づくりと未来像にとって大きな意味を持つと確信します。

北海道農業研究センターが長きに渡り北海道農業の発展を支えてきた歴史は地元でも承知しており、誇りでもあります。当該土地(国有地)には研究用の水田があり、職員の皆様の並々ならぬ努力により、北海道の稲作の発展に大きく貢献してきました。しかし、ここは何とか札幌のまちづくり、都市政策のために当該土地を札幌市に譲渡してはいただけないものでしょうか。札幌市と国が折り合いをつけて、広大な農業研究センターの土地のうち、せめて国道36号線と羊ケ丘通の間の土地について、札幌市が取得できるように、市にも特段の努力をお願いいたします。

この土地は、札幌冬季五輪招致の関係で市が国から取得し、五輪関係施設やスポーツパーク、ハイパフォーマンスセンター誘致などの構想がありましたが、2030年冬季五輪招致が実現しなかった現在、市はこの土地についてどのようなお考えをお持ちなのでしょうか。札幌市は高次機能交流拠点に指定していたはずですが、どうなったのでしょうか。

私たちは、札幌ドームと連動するスポーツ施設(パーク)や、国家プロジェクトのGX・ラピダス関連施設、様々な民間投資、パーク&ライドの駐車場(郊外から来た車をここに停め、中心部へは地下鉄を利用する施設)、樹林を活かした公園など様々な展開(高次機能交流拠点)が考えられるのではないかと考えています。

清田は、ラピダス進出の千歳方面へのゲートウエイです。そして農業研究センターの当該土地は、札幌市が南東部に新たな都市機能を集積させる戦略的資源になり得ると思われます。

北海道農業研究センターの土地活用と、その先の地域交流拠点清田の整備、その大動脈として清田までの地下鉄延伸。これらの一体的なまちづくりのデッサンをぜひ作っていただけないでしょうか。そして札幌市全体の都市計画・交通計画に位置付けてほしいと思います。

地下鉄東豊線が福住駅止まりでは、あまりに中途半端です。千歳方面のゲートウエイである清田までの延伸が、GX・ラピダスで迎える新しい時代の交通インフラとして当然必要であると私たちは考えます。

【9】 3期目の任期中に地下鉄清田延伸の方向性を

秋元市長は今年1月、新さっぽろのホテルエミシア札幌で開催された清田区新年交礼会に来賓として出席され、来賓挨拶に立って次のように発言されました。

「大和ハウスプレミストドーム周辺のいろんな開発や土地活用について、民間からもいろんなご提案をいただいています。こうして人の流れを多く作っていく、そういう計画を作っていくことで、清田区の皆さんの悲願である地下鉄の計画を具体的に進めていきます」

秋元市長の前向き発言に、二百数十名が参加した会場は「おお」と、どよめきのような空気が流れました。

また、会場で当期成会の牧野会長が秋元市長に「一歩でも前に清田延伸を進めてください」と直訴したところ、市長は「今、いろいろと資料を集めて、市全体のものとすることを研究しています」とお話になりました。

一連の市長のご発言は、かなり前向きなもので、私たちは期待しています。

市長から前向きのお言葉をいただきましたが、これはその後どうなっていますか。どこまで進んでいますか。私たちは地下鉄延伸を市全体の計画に位置付けていただきたいと思っています。

秋元市長の3期目任期は、残すところ1年半になりました。ぜひ、この任期中に地下鉄延伸の方向性、道筋だけでも打ち出していただけないでしょうか。

市長は、延伸を望む私たちに「私も同じ思い」と近年、再三おっしゃってくれます。清田区民まつりでは昨年と今年と2年続けて「清田区へ地下鉄を」と書いた当期成会ののぼり旗とともに写真に収まってくれました。この「同じ思い」の秋元市長に、ぜひ清田延伸の方向性を3期目の任期中に示していただきたいのです。

板垣市長の時代に打ち出した地下鉄南北線、東西線、東豊線の地下鉄50キロ構想。地下鉄は大都市札幌の骨格をなすものです。その骨格が福住―清田間だけがないままになっているのです。この結果、清田方面では交通問題やまちづくりの停滞、若者を中心とする人口流失など様々な問題が生じています。

札幌のまちの骨格を完成させてください。その政治判断をぜひ「同じ思い」の秋元市長に私たちは期待します。よろしくお願い申し上げます。

地下鉄東豊線建設促進期成会連合会

会長(清田地区町内会連合会 相談役) 牧野晃

会長代行(北野地区町内会連合会 会長) 岡本諒

副会長(清田中央地区町内会連合会 会長) 鈴木亨

副会長(平岡地区町内会連合会 会長) 中川昇

副会長(清田地区町内会連合会 会長) 片倉武吉

副会長(豊平地区町内会連合会 会長) 渡辺英雄

副会長(月寒地区町内会連合会 会長) 山田良一

副会長(平岸地区町内会連合会 会長) 鍔原 睦 男

副会長(中の島地区町内会連合会 会長) 片桐伸一

副会長(西岡地区町内会連合会 会長) 沼田泰昌

副会長(福住地区町内会連合会 会長) 笹木彰

副会長(東月寒地区町内会連合会 会長) 有田京史

副会長(南平岸地区町内会連合会 会長) 松浦孝之

副会長(清田地区町内会連合会 顧問) 猪野毛昭男

理事(清田地区商工振興会 会長) 山田敏夫

理事(札幌清田ライオンズクラブ 地下鉄担当代表) 水上悟

理事(札幌清田ロータリークラブ 地下鉄担当代表) 阿部哲夫

理事(つしま医療福祉グループ 代表) 対馬徳昭

理事(清田団地商店商工振興会 会長) 村本忠

理事(㈱アミノアップ 会長) 小砂憲一

監事(美園地区町内会連合会 会長) 池田昭次

監事(里塚・美しが丘地区町内会連合会 会長) 平目伸二